Main Content

黄岛炮台坐落在刘公岛西端,因岛上岩石呈暗黄色,故名黄岛,地理坐标为东经122°11′、北纬37°30′,岛岸线长0.84千米,海拔15.7米。黄岛西距威海卫城2.1海里,北与威海湾的北山嘴隔海相望,东侧紧邻麻井子船坞,与公所后炮台遥相呼应。黄岛原为一处落潮时可涉海而至的孤立小岛,因战略位置显要,1888年北洋护军在此填海筑路,修筑炮台,称黄岛炮台。黄岛炮台由北洋海军顾问、德国人汉纳根设计建造,设24厘米口径平射炮4门,6厘米行营炮2门,速射炮3门。

1894年,甲午战争爆发。中日两国军队在朝鲜半岛、黄海、辽东半岛相继鏖战,最后一战则是威海卫之战。

在沙俄租借旅顺和大连湾后,英国便以“维持东亚大局”为由,向清政府提出租借威海卫的要求。

当时,清政府以威海卫尚被日军占领为由,拒绝了英国的要求。但英国一方面向德国作出保证:“英国虽占领威海卫为根据地,但不侵害德国在山东之利益”,以此换得德国对英国占领威海卫的默认;另一方面照会日本政府,表示愿意替清政府垫付赔款,要求日本从威海卫撤兵。

英国在外交交涉的同时,调派10余艘军舰开至烟台海面示威,以军事讹诈手段迫使清政府进行谈判。

1898年5月7日,清政府用英国的贷款把对日战争赔款在伦敦全部付清,日军随后开始撤离威海卫。到5月23日下午,中日交接事宜完毕,日军全部撤出威海卫和刘公岛。

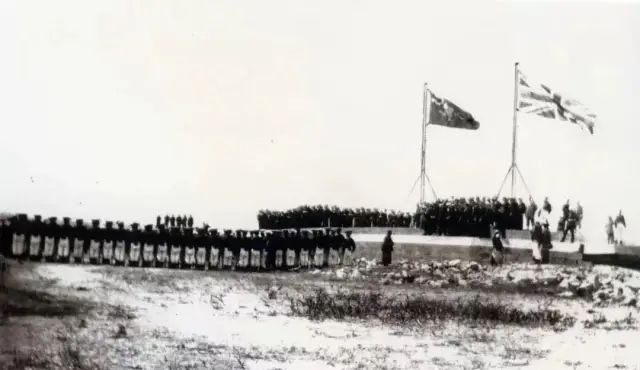

第二天也就是5月24日,是英国维多利亚女王79岁生日,英军选择这一天同中方在黄岛举行占领交接仪式。当天下午1时30分,100名英国海军陆战队士兵和50名中国海军士兵在黄岛炮台围成方形队列,“水仙花”号英舰舰长金·霍尔宣读占领宣言之后,此前一天刚刚升起的黄龙旗在现场中国人悲伤凄苦的目光注视下缓缓降下,一面英国米字旗不可一世地在黄岛上空徐徐升起,英国军乐队高奏《天佑吾王》。最后,仪式在三声“女王万岁”和一声“大清皇帝万岁”的欢呼中收场。这就是发生在中国土地上悲惨屈辱的“国帜三易”。

短短两天上演的“国帜三易”的民族悲剧,深深触动了当时现场的一名北洋海军青年军官、年仅22岁的张伯苓,并瞬间激发出“中国不亡有我在”的强烈使命担当。他在后来的回忆中写道:“亲身参与其事,目睹国帜三易,悲愤填胸,深受刺激!念国家积弱至此,苟不自强,奚以图存,而自强之道,端在教育。”并从此弃武从文,以一个教育先驱和体育先驱的姿态奔波于历史的洪流之中,怀揣“痛矫时弊,育才救国”的梦想,和爱国教育家严修共同创办南开大学。在日后数代中国人救亡图存的岁月里,他的那句“中国不亡有我在”,更成为激励一批又一批中国人慷慨赴难、救国救民的著名警语。

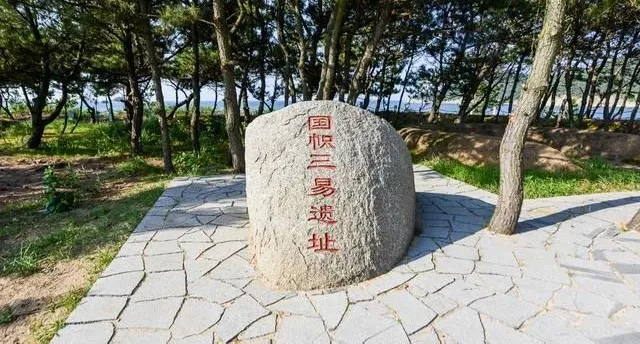

如今,在国帜主题公园,五星红旗迎风飘扬。国帜三易的耻辱地,已经打造成为国安教育的大课堂。作为总体国家安全观刘公岛教育培训基地一处现场教学点,成为社会各界开展国家安全宣传教育的重要阵地。

今年是甲午战争爆发130周年,响彻威海上空的防空警报,不仅告慰逝者,更警醒国人,历史悲剧决不能重演。以史为鉴、面向未来,珍爱和平、吾辈自强。

百家争鸣

-

摘掉林国祥“丧舰降敌”的帽子——林国祥丰岛战后归国真相考

一,归国过程 1894年7月25日(光绪二十年六月二十三日)),丰岛海战爆发。“济远”舰

-

李鸿章拟购武装商轮“阿墨司”号考

甲午甫启衅,剧变随至,北洋复失舰者屡,事事逼使李鸿章急谋补充舰只之方。掮客旋蜂拥

-

从《晚清史治要》看戚其章先生的史学观

史学观,是历史学家的灵魂与统帅。史学家的史学观正确与否,不仅关乎到他的史学工作实

-

丁汝昌年谱(1836-1883年)

1836年11月18日(清道光十六年十月初十日),丁汝昌出生于安徽省庐江县丁家坎村。其父

-

丁汝昌年谱

8月1日(七月初一日),丁提督在刘公岛为部分员弁水勇改换工作之事,致信龚鲁卿:现“

-

甲午战争:清朝如此惨败

甲午战争时期,清军在作战战场上的野战火炮和要塞大炮实际上达 到1000门以上,而且口径

-

陆奥宗光与“陆奥外交”

陆奥宗光是近代中日关系史上关键性的人物之一,在其外交大臣任内利用朝鲜东学党起义之

_______________________

鲁公网安备 37100202000588号

鲁公网安备 37100202000588号